奈良時代の仏塔 頭塔(ずとう) (1)

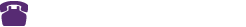

奈良東大寺から直線上に南へ行くと、古墳のように大地が膨れ上がった造作物が見えてきます。

これは奈良時代の史跡である「頭塔(ずとう)」

古くから奈良時代の僧侶玄昉の頭を埋めた墓という伝説がありましたが、実際には土塔(どとう)がなまり、頭塔と呼ばれるものになったそうです。

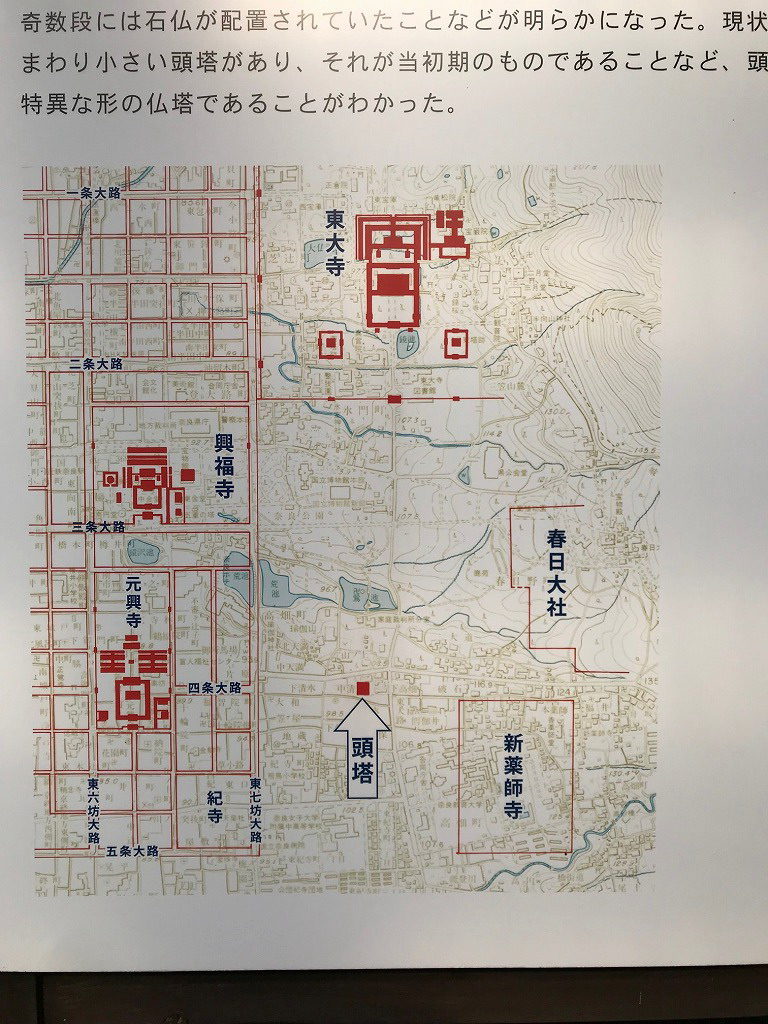

石済みの段々が重なっていきます。

奈良東大寺から直線上に南へ行くと、古墳のように大地が膨れ上がった造作物が見えてきます。

これは奈良時代の史跡である「頭塔(ずとう)」

古くから奈良時代の僧侶玄昉の頭を埋めた墓という伝説がありましたが、実際には土塔(どとう)がなまり、頭塔と呼ばれるものになったそうです。

石済みの段々が重なっていきます。

そのところどころに瓦の庇が付いています。

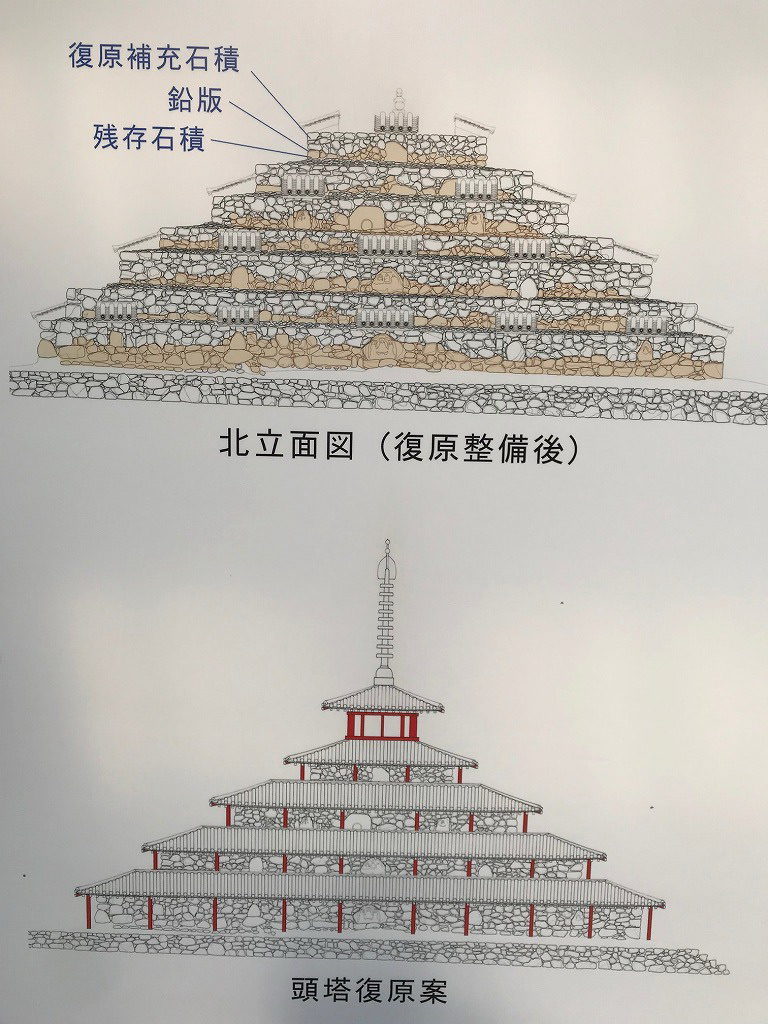

この瓦屋根の下には石に彫られた石仏が鎮座

そのところどころに瓦の庇が付いています。

この瓦屋根の下には石に彫られた石仏が鎮座

この石仏は全部で44体整然と並べられていたと言われますが、現時点での発掘調査で28基が確認されています。

この石仏は全部で44体整然と並べられていたと言われますが、現時点での発掘調査で28基が確認されています。

この面白い外観も予想では屋根が廻り、それが重なって塔のようになっていたと考えられています。

この面白い外観も予想では屋根が廻り、それが重なって塔のようになっていたと考えられています。

平面もこのような形。

平面もこのような形。

ピラミッドとの関係性がありますよね。

形態として面白いのは石と瓦との組み合わせ。

予想図のように屋根が連なっているよりも現時点での方が面白い。

石と瓦との自然素材の組み合わせも見ていて飽きません。

ピラミッドとの関係性がありますよね。

形態として面白いのは石と瓦との組み合わせ。

予想図のように屋根が連なっているよりも現時点での方が面白い。

石と瓦との自然素材の組み合わせも見ていて飽きません。